今シーズンもラリーガが開幕した。

開幕してからの最大のトレンドは、アトレティコ・マドリーの深刻な不振だ。第4節はコケの献身的な活躍もあり、ビジャレアルに2-0で勝利。しかしながら第5節では同じく深刻な不振に陥るマジョルカに対して、GKロマンにあらゆるボールを弾かれドローという結果に。(GKロマンは昨年のマドリー・バルサ戦でも超人的な活躍をしていたが、今シーズンも"ビックマッチでしか活躍できない男"になっている。それはそれでどうなのか……)

そして、不振に陥っている更にその下。完全にチーム状況が崩壊しているジローナー……よりは上だが、現在降格圏に位置しているチームが一つある。久保建英選手が所属する、レアル・ソシエダである。ここまでの戦績は5試合で0勝2分3敗の18位と、近年の躍動からは信じられないような順位に位置しており、早急なチームの立て直しが求められているチームだ。23-24シーズンにはチャンピオンズリーグにも出場したチームが、なぜこのような状態になっているのか? 様々な面から紐解いていく。

レアル・ソシエダが抱える、システム的な問題点

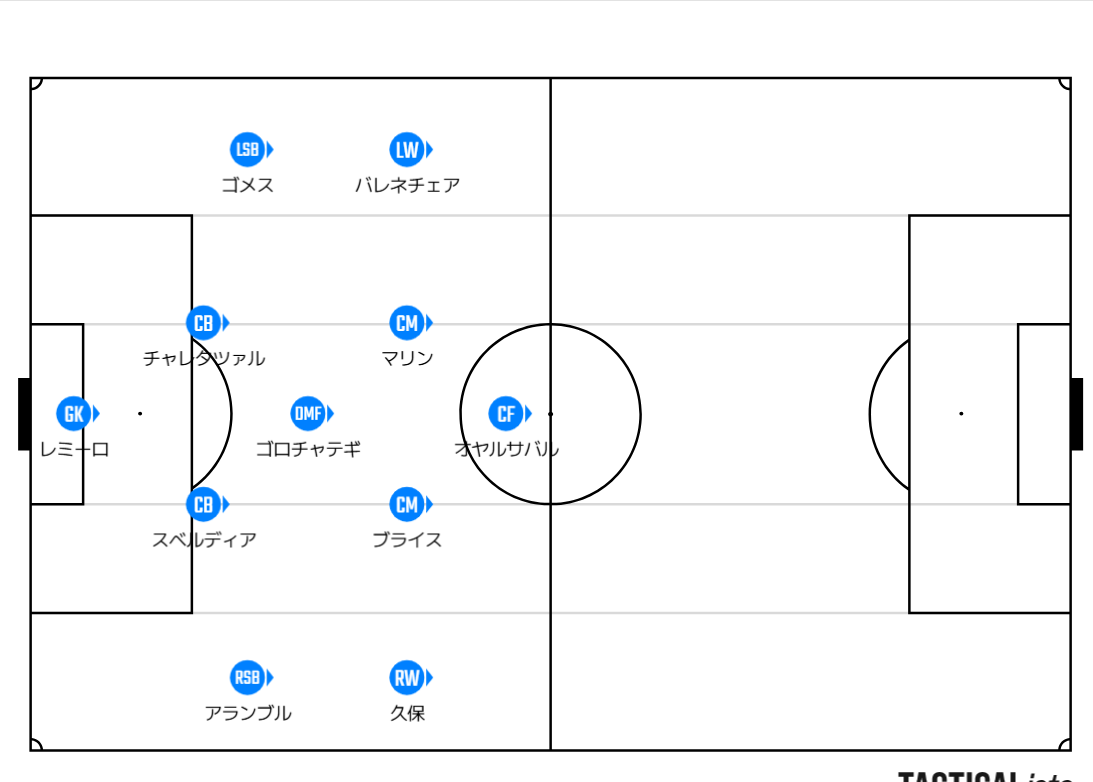

現在のラレアルのフォーメーション、スタメンは以下のようになっている

現在、開幕から全ての試合で4-3-3を使用しており、試合途中でオヤルサバルがトップ下に入る4-2-3-1なども時折見せるものの、大方ではこのフォーメーションが基本形となっている。

イマノル政権時との違い

現在のレアルソシエダの指揮官はセルヒオ・フランシスコ氏が務めており、2018年から2024年まで指揮をとっていたイマノル・アルグアシル氏とはいくつか違う点がチームに見られている。以下はその中でも戦術的に目立つ点を抜粋した。

・サイドバックを『低い位置で張らせる』ことを辞め、『低い位置で張らせない』立ち位置を取らせている。

・前政権の持ち味であったハイプレスを緩和し、やや強めのミドルプレスに。

・状況を見てウイングを絞らせ、中央の人数を増やす。

・カウンター時には中央の人数を増やし、得点確率を上げようとする。

その他、軽微な違いはあるものの、目立つ相違点は以上である。では、一つ目の・サイドバックを『低い位置で張らせる』ことを辞め、『低い位置で張らせない』位置を取らせている。という点について解説していく。

昨年同様、ビルドアップが『詰んでいる』ソシエダ。

今シーズン以前にも、ソシエダのビルドアップは『詰んでいる』とよく言われてきた。ビルドアップとはGKやDFラインからボールを繋ぎ、ゴールを目指すまでの流れのことを指すが、ソシエダのビルドアップのどのような点が詰んでいるのだろうか。

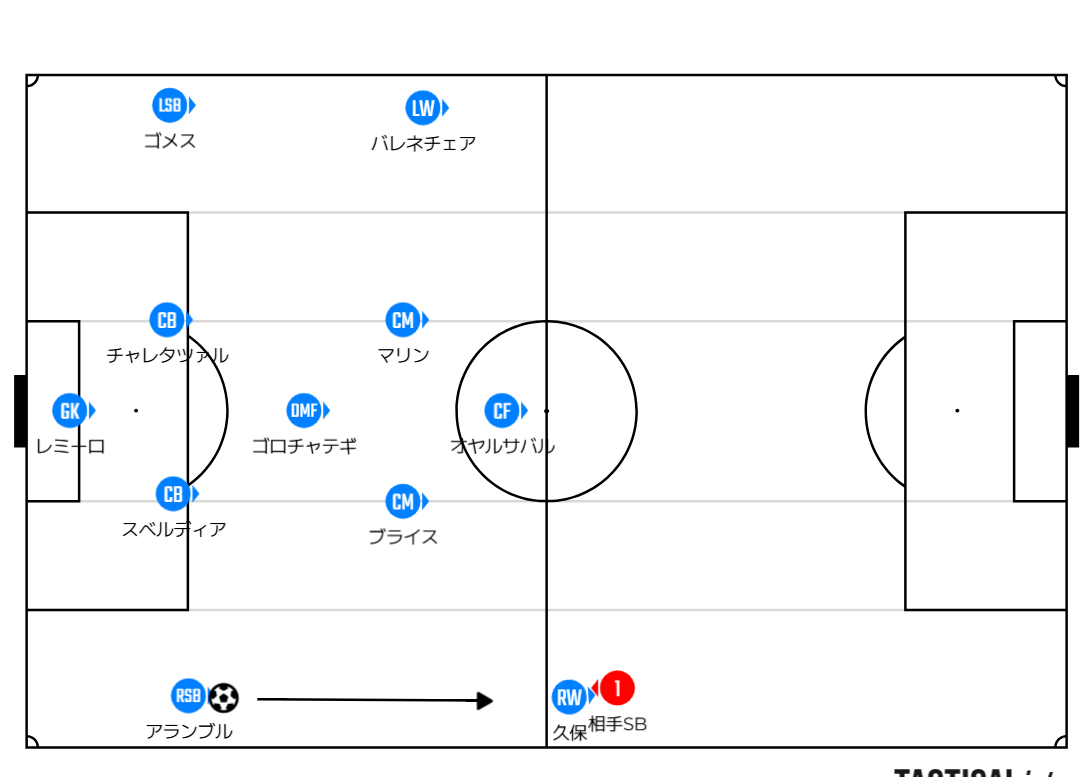

昨シーズンのソシエダのビルドアップが詰んでいた最大の要因は、サイドバックが『低い位置でサイドに張る』ことが原因にあると言われてきた。これにより、サイドバックとウイングの間に距離が生まれるため、サイドバックは遠い位置にいるウイングにパスを出しづらくなる。一方でウイングがサイドバックに近づこうとすると、ウイングは後ろに下がりながらボールを受ける必要があるため、ボールロストの危険性が高まる。これが昨年のソシエダのビルドアップであった。

サイドバックの位置が低いため、ウイングにパスを届けづらい

ウイングが下がると、体がゴール方向とは逆に向くため、攻撃に移りにくい

では、今季からセルヒオ監督に代わり、ビルドアップが安定したかというと……残念ながらそうではない。

サイドバックが低い位置で張らなくなった結果、ウイングとの距離は更に開き、よりパスの難易度が上がった。また、幅を取ることができなくなったため、より相手チームと近い位置でパス交換をする機会が増え、奪回時のリスクも上がっている。時折ウイングが中に絞って中央の人数を増やそうとするが、サイドバックが上がってこないため、幅を取る選手が誰もいない。残念ながらビルドアップは安定しているとは程遠い状況になっていると言えるだろう。

重要なのは、『サイドバックの位置』ではなく……

――と、ここまでサイドバックの立ち位置を悪者にして話してきたが、厳密にはソシエダのビルドアップが成功しない要因は選手のポジショニングではなく、変化の少なさにある。例えば、ここからソシエダのSBが高い位置を取ったとして、それでビルドアップが良くなるかといえば、答えは確実にノーである。なぜならそのような安易な変化はすぐに対応され、チャンスの芽をつぶされてしまうためだ。実際には一つや二つの変化ではなく、多くの変化を設定し、それを相手によって使い分けることが重要であり、これこそがラレアルの攻撃における最大の問題点である。

例えば、

・サイドバックが低い位置も高い位置も取れないようなら中に絞り、偽サイドバックとして中盤でボールを受ける。

・センターバック間の距離を広く取り、空いたスペースに選手を集中させ数的優位を獲得する

・相手のマークが深追いするなら、チーム全体を後ろに下げ、疑似カウンターを狙う

それ以外にも、・中盤のポジションチェンジを多用し、相手のマークを分散させる。・同サイドに大量の人員を集め、数的優位を作る。といったビルドアップ改善例があるが、いずれにも共通している点が『最初の配置を崩し、変化を加えている』という部分である。最初の配置を崩さないまま(ソシエダであれば4-3-3を変えないまま)でいれば、相手の守備は慣れ、継続性のあるやり方でビルドアップの妨害を行ってくる。そのままでは攻撃がままならないために、変化を加える必要があるのだ。しかしながらこのような行動は選手の高い力量が求められ、ミスに繋がる可能性が高い。そのため、指揮官は選手の特性にあった戦術を考案し、成功の確率が高い変化を取る必要があるのだ。

余談だが、そういった点に置いては22年ワールドカップに置ける森保監督の手腕は見事だったと言える。前半から4バックから超攻撃的な3バックに変化させ、見事ドイツやスペインから逆転をもぎ取った。来年のワールドカップでもそのような手腕に期待したいが……日本代表の話はまた別の機会に行いたい。

話を戻すが、レアルソシエダにおいてはこのような変化が少ない。本当に少ない。ビハインドになり、攻めに転じなければならない状況においても今まで通りのサッカーを継続し、今まで通りに防がれる事態が多発している。0-1で負けている状況にもかかわらず、まるで1-0で勝っているかのようなサッカーを展開しているのだ。これでは勝てないのも納得である。

長くなったが、レアルソシエダのビルドアップが機能しない点はポジショニング以上に、変化の少なさが原因であると言える。

スペースが空く上に、”遅い”守備

ここまではレアルソシエダの攻撃について話したが、ここからは現在のソシエダの最大の問題点。守備について話していく。

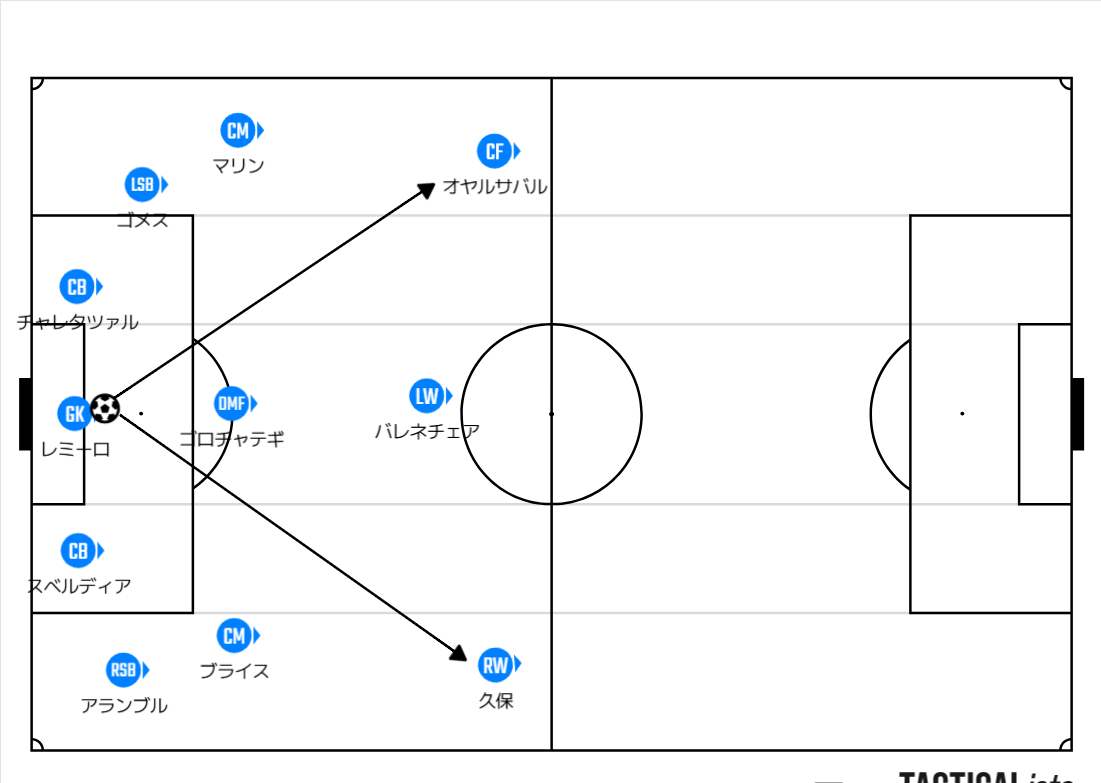

22-23シーズンにはリーガで3番目に少ない失点数を記録し、長らく”堅守”のチームとして認識されていたソシエダだが、ここまでの5試合で失点数はリーガ18位タイ。つまりはリーガで三番目に失点数が”多い”チームとなっている。なぜこのような事態になっているのだろうか。特に原因として挙げられるのは、守備時に中央のスペースが空いてしまう点である。

相手のビルドアップ時、ソシエダは4-3-3から4-4-2に可変し、インサイドハーフの一人が相手センターバックに付くような形となる。いわゆるセンターバックに圧をかけるマンツーマンディフェンスであり、高い位置でボールを奪取することができれば、そこから一気にカウンターに繋げることができる。

今シーズンのソシエダは昨年までの代名詞であった極端なハイプレスは辞め、センターバックに圧をかける程度のミドルプレスを行っているが、これがここまで機能していない。ハイプレスを辞めたことで選手の負担はある程度軽減することが出来たものの、相手DFが余裕をもってボールを触れる機会が多くなり、中盤にボールが入りやすくなった。その状態でもマンツーマンからの切り替えが上手くいっていないため、中盤に広大なスペースが生じ、危機的な状況になるシーンがシーズン当初から多く生まれている。

丸で囲まれた部分が守備時に空きやすく、多くのピンチが発生している。

更に、今シーズンはディフェンダーの対応にも問題が見られる。

超人的な反射神経を持つアランブルは今シーズンも素晴らしい守備力を見せているが、問題となるのはスベルディアとチャレタツァルの両名だ。二人ともディフェンダーとしての性能は悪くないのだが、寄せが遅いため相手にシュートを打たれるシーンが多発している。昨シーズンはガラスのDFこと、アゲルドが素早い対応と裏ケアを得意としていたため、スベルディアはカバー的なディフェンスを多用していた。これは22-23シーズンも同様で、ルノルマンが持ち前の手癖の悪さによって、相手選手を妨害しまくっていたことで、守備を安定させていた。

しかし、今シーズンはチャレタツァルもスベルディアも機動力があるタイプではないため、相手への寄せが遅くなっている。結果として相手に前を向かせてしまい、突破されたりシュートを打たれるシーンが多発しているのだ。

ソシエダが守備を安定させるには、まず

・ハイプレスで相手に前を向かせる余地を作らない。またはプレスを減らし、ゾーンディフェンスで相手に対応する。

・中央のスペースが空いた際、そのスペースは誰が埋めるのか、常に選手が把握する必要がある。

・ディフェンスラインの誰がリーダーシップをとり、プレスをかける/かけないの判断をするかを明確にする。

などの点を改善させる必要があり、これは選手だけではなく、監督が行わなければならないものである。

こういった改善が見られない限り、ソシエダの守備崩壊は止められないだろう。

セルヒオ監督は大丈夫なのか? ”システム以前”の問題

前監督だったイマノルは、多くのファンから『戦術無き監督』と揶揄されてきた。同じシステム、同じやり方を継続する采配には、多くの疑問が投げかけられていたのだ。しかし、イマノルは”要求”が上手い監督だったが故に、ここまでチームを押し上げていったといえる。

例えば、攻撃から守備への切り替えが遅い選手がいた場合、イマノルは容赦なく大声を上げ、その選手を非難する。結果として選手は全力でプレイし、前述した『寄せの甘さ』もこのやり方である程度埋めてきた。これはあくまで個人的な考えだが、イマノルが戦術的に機能していた監督とは到底考えにくい。攻撃においても、守備においても、彼のやり方には少なくない問題を抱えていた。しかしながら、イマノルはこの”要求”においては一流であったと言える。(そしてそれに応えようとした選手の頑張りによって、ソシエダは躍進した)

しかし、セルヒオ監督になってからのソシエダは、この”要求”ですら上手くいっていないように見える。例えば、攻撃から守備に回った際の選手の切り替えが、明らかに遅い。カウンターによって失点するシーンが有意に増えている。

他には、選手によって動き方に違いがありすぎる点も気になる。今季から加入したゲデスは状況に関わらず裏抜けを狙いすぎているし、バレネチェアは頻繁にポジショニングを変えすぎ、逆に久保は変えなさすぎ。と、選手の行動があまりにもばらけているのだ。それでチームが機能していればまだいいが、現在のような状況では、『セルヒオ監督は選手の動きを制御できていないのでは?』と言われてもおかしくない状況になっている。

レミーロがDFラインを指示してしていることに、首脳陣は危機感を持つべき。

そして、筆者が今シーズンのソシエダを見てきた中で特に気になる部分がある。キーパーであるレミーロがディフェンスラインの高さの指示を頻繁に行っている点だ。もちろん、最後方に位置するキーパーがディフェンスラインを指示することはないわけではない。しかし、現在のソシエダに置いては該当のシーンが妙に目立つ。今のソシエダのディフェンスリーダーは誰が務めているのか? 誰がチームを鼓舞して、気持ちを上げさせるのか? その役割を暫時的にレミーロが担っていることに、首脳陣は危機感を持つべきではないだろうか。

フォーメーションを変えることは解決にはならない しかし……

ここまで、レアルソシエダは変化が少ないという点を強調してきた。それは、前シーズンから継続して4-3-3を起用していることも同様である。しかし、フォーメーションの変化は根本的な解決にはならない。なぜなら、前述したように『相手に合わせて逐一システムを変える』ことが重要であり、選手の初期配置を変えるだけではすぐに慣れられてしまうためだ。

それでも、そのうえで、レアルソシエダは慣れ親しんだ4-3-3を変える必要があるかもしれない。そもそも本来、4-3-3とはシンプルで強力なフォーメーションであるために対策がしやすく、慣れやすいフォーメーションであるためだ。特にラリーガでは4-4-2を採用しているチームが多く、このフォーメーションは4-3-3を防ぎやすい仕様になっていることを考慮しても、やはりソシエダの4-3-3はとっくに賞味期限切れと言わざるを得ない。

世界各国の4-3-3を見ても、強力な個や画期的なシステムによって、なんとか成り立っている側面が強い。世界で最も攻撃力があると言われるバルセロナの4-3-3は、驚異的なハイラインと、ヤマルに徹底的に幅を持たせる戦術で(ある意味、ヤマルの得点力を犠牲にして)成功させている。チャンピオンズリーグを制覇したパリ・サンジェルマンも、両サイドバックが極めて優秀であるために成功したという見方もできる。昨シーズンの後半戦で大きく躍進したバレンシアも、フルキエとガヤという強力なサイドバックと、それを基にしたチーム全体の共通認識によって順位を押し上げていった。(もちろん、去年のバレンシアが成功したのはそれ以外にも様々な要因があるだろうが)

そういった点からみても、今後ソシエダの4-3-3が改善される確率は高くない。思い切ってフォーメーションを変えるのも、一つの選択と言えるだろう。

今季の久保建英は不調だが、希望がないわけではない

久保のファンには怒られるかもしれないが(事実、筆者も久保建英のファンだが)、今季の久保は不調と言わざるを得ない。

中でもオフザボールの質が悪く、ボールを引き出す動きや、運動量自体が欠けている。ダビド・シルバと共鳴していた22-23シーズンのように、豊富な運動量や『使われる立場』としての動きが今シーズンは特に見られないのだ。

一方で、一部の人間から言われる『シュートやラストパスの質が悪い』という意見には疑問符が付く。久保のゴール期待値に対するゴール数やクロスの成功率についてはむしろ優秀であり、そこは久保にとって問題とはならない。それよりも、『シュートやラストパスを出せる機会が少ない』という点がより問題であり、それはチーム全体と久保本人が取り組まねばならない改善点である。

しかし、久保は第二次森保政権における日本代表では全選手でトップのスコアポイントを獲得するなど、立ち位置が変わればすぐさま結果を出せることは明白である。つまり、前述したようにセルヒオは久保に動きの改善を”要求”するべきであり、久保もまた、自らの動きを良くする必要があると言える。

近づく『解任へのタイムリミット』

ソシエダはユースチームを大切にするチームであり、Bチームから内部昇格で指揮官となったセルヒオ・フランシスコ監督をすぐに解任するとは考えづらい。

しかしながら、ソシエダは2018年12月16日に指揮官を解任した経験を持つ。(アシエル・ガリタノ→イマノル・アルグアシル) その際のラリーガでの戦績は5勝7敗4分と、今に比べればずっと良いものに見える。もちろん、チームを取り巻く状況は現在とは大きく異なるため、一概に比較はできないが、このままチームが勝てない時期が続けば、解任が遠くない事案であることは十分伝わるだろう。

レアル・ソシエダは、水曜日にホームで同じく降格圏のマジョルカを迎え撃つ。まずはここで今シーズン初勝利を掴みたいが、むしろ重要なのはその次節、バルセロナ戦だ。今シーズンのソシエダは攻撃以上に守備が崩壊していることは明白であり、バルセロナ戦はその改善を見せつけるのにうってつけの相手だ。もしこの試合で大量失点し、守備の崩壊が決定的なものとフロントに判断されれば、セルヒオ・フランシスコ氏の進退も危ぶまれる。

いずれにせよ、プリメーラの舞台で長い歴史を持つレアル・ソシエダが低迷しているのは、なかなか寂しいものがある。この苦難を乗り越え、なんとかヨーロッパの舞台に返り咲いてほしい限りだ。

※今回の記事の画像は、TACTICAListaというサイトを用いて作成したものです。